TAJUK Kebudayaan Nasional : Antara Sutan Takdir dan Sanusi Pane 26 Jul 2018 07:03

Bangga terhadap kebudayaan sendiri, berdialog dengan kebudayaan lain, itulah jati diri warga Indonesia yang berkepribadian.

Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda agama, budaya, suku, ras, tetapi kita tetap satu: bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia semakin menguatkan persatuan sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Sila ini mengatakan bahwa persatuan memerlukan kesatuan politik, pemerintahan, dan kesatuan geopolitik

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menjamin kesatuan budaya Indonesia yang majemuk menjadi satu kebudayaan nasional? Bukankah kalau membentuk satu kebudayaan nasional berarti menempatkan budaya-budaya di daerah (lokal) dalam posisi subordinat? Debat tentang hal ini sudah dimulai pada 1930-an antara Sutan Takdir Alisjabana (STA) dan Sanusi Pane (SP). Perdebatan mereka tentang kebudayaan nasional Indonesia sering disebut polemik kebudayaan.

Khas menurut STA bahwa budaya-budaya Indonesia bersifat statis, tidak lentur, dan tidak adaptatif, sehingga lamban menuju perubahan. Artikelnya berjudul "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru" ia menulis: Tali persatuan dari bangsa kita teristimewa sekali berdasarkan atas kepentingan bersama itu ialah sama-sama mencari alat dan berdaya upaya agar masyarakat kepulauan Nusantara yang berabad-abad statisch mati ini menjadi dynamisch, menjadi hidup. Sebabnya, hanya suatu masyarakat yang dynamisch yang dapat berlomba-lomba di lautan dunia yang luas. Maka, STA tidak segan-segan mengajak Indonesia mengalihkan pandangan kepada budaya Barat (Eropa modern), yang menurutnya sangat dinamis. STA mencontohkan kisah sukses Jepang meraih kejayaan karena menjadikan budaya Barat sebagai bagian dari budaya mereka.

Seruan STA dibantah oleh SP. Sebaliknya SP mencurigai aspek-aspek budaya Barat karena nilai-nilai materialisme, individualisme, dan rasionalisme (intelektualisme). Nilai-nilai ini tidak cocok dengan kolektivisme, spiritualisme, dan harmoni dalam kebudayaan Timur, budaya Asia. Catat SP: Barat… mengutamakan jasmani sehingga lupa akan jiwa. Akalnya dipakainya menaklukkan tenaga alam. Ia bersifat Faust, ahli pengetahuan (Goethe), yang mengorbankan jiwanya, asal menguasai jasmani. Timur mementingkan rohani sehingga lupa akan jasmani. Akalnya dipakainya mencari jalan mempersatukan dirinya dengan alam. Ia bersifat Arjuna yang bertapa di Indrakila.

Pandangan STA dan SP berada pada ciri esensialisme kebudayaan, yakni menganggap budaya sendiri sebagai yang terunggul, sehingga menutup pintu terhadap nilai-nilai positif budaya lainnya. Akhirnya, kita menjadi orang yang fanatik, ekslusif, dan tidak berdialog. Ciri pandangan esensialis tersebut kini tampak dalam beberapa kelompok tertentu yang ingin menyeragamkan budaya Indonesia yang majemuk menurut pandangan dan praktik mereka.

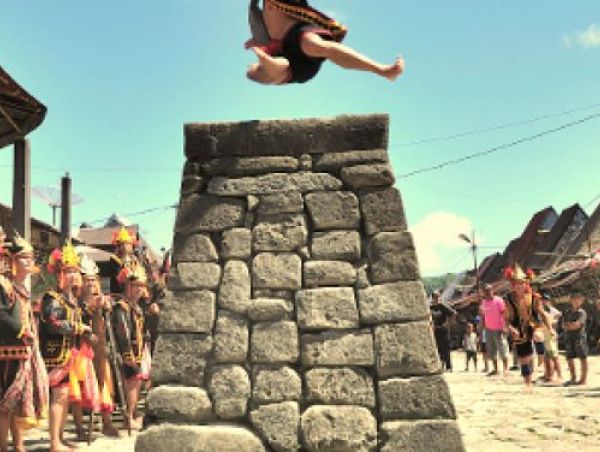

Lalu, apakah budaya nasional Indonesia? Soekarno pernah mengatakan bahwa persatuan nasional memerlukan "identitas nasional", "kepribadian nasonal", dan "berkepribadian dalam kebudayaan". Maka Kebudayaan nasional menunjuk pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan nasional dalam kebhinekaan, upaya menjaga martabat tradisi lokal Indonesia sambuil tetap berdialog dengan budaya-budaya lainnya.

Kita mencari titik-titik persamaan yang mempersatukan kita, sambil tetap menghargai orisinalitas budaya. Soekarno mencontohkannya dalam kisah sukses meramu Pancasila, di mana ia mampu menggabungkan tradisi spiritualisme (sila Ketuhanan) dan keadilan sosial (ajaran Marxisme).

Bangga terhadap kebudayaan sendiri, berdialog dengan kebudayaan lain, itulah jati diri warga Indonesia yang berkepribadian.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co

Komentar